驚異の走法!飛脚が繋いだ江戸時代の情報伝達

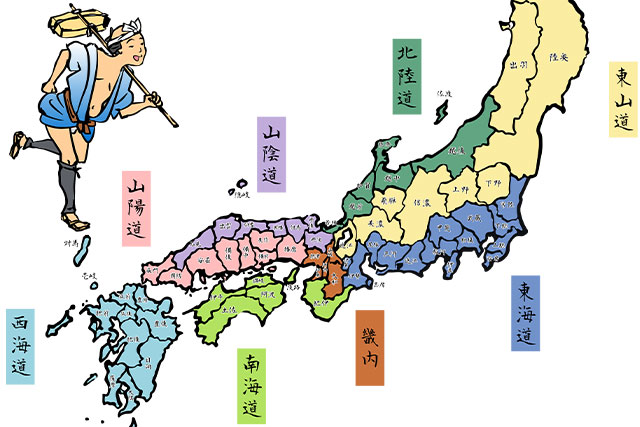

江戸時代、日本の情報伝達システムの中心的な役割を担っていたのが「飛脚」です。

商人や役人、さらには一般人の間で手紙や荷物を迅速に運ぶ役目を担った飛脚は、単なる荷物運搬人ではなく、情報社会を支える重要な存在でした。中でも、長距離を高速で移動する「継飛脚」やその走法である、「飛脚走り(ナンバ走り)」は、その効率性やスピードで注目されています。

今回は飛脚の魅力に迫り、飛脚の走法の本質を運動力学の観点からご紹介します。

飛脚とは

飛脚とは、江戸時代に活躍した郵便配達員のような役割を果たした人物です。商人や役人、または一般人から依頼を受けて、手紙や荷物を迅速に運ぶ仕事を担っていました。

飛脚は主に徒歩で移動し、距離の長い移動には何人かの走者が交代で走る「継飛脚」という方法が用いられました。継飛脚の方法により、江戸と大阪間の約500kmをわずか数日で走破することが可能となり、当時の通信手段として重要な役割を果たしました。

また、飛脚走り(ナンバ走り)という独特の走法を駆使して、エネルギーを無駄なく使い、長距離を効率的に走る技術も持っていました。飛脚は、江戸時代の情報伝達において欠かせない存在だったのです。

飛脚の種類

飛脚は運ぶ荷物や情報の重要性、緊急度によってさまざまな種類が存在しており、それぞれに特徴があります。

①継飛脚(幕府公用の飛脚)

継飛脚は、幕府が設けた公用の飛脚で、公文書や重要な書類を運ぶ役割を担っていました。幕府の役職者などが依頼して稼働するものであり、いわば国の公的な通信手段として機能していました。

特徴として、長距離の移動を効率的に行うために、一定の距離ごとに飛脚が交代しながら荷物を運ぶ方式が採用されていました。

1日の走破距離は区間ごとに約40km~60kmが一般的でした。料金は通常の町飛脚より高額で、江戸から大阪間の手紙の送付では数十文(現在の価値で1文約25円前後)に達することもありました。この高額な料金設定はその価値に見合ったものとされていました。

特に江戸と京都間の通信において重要な役割を果たし、この区間を3~4日で走破しました。これにより、1日の走破距離は約125~150kmにも達することがありました。

継飛脚は幕府の役職者などが依頼するものであり、一般人が利用できるものではありませんでした。まさに幕府の通信ネットワークの要となる存在でした。

②大名飛脚(大名専用の飛脚)

大名飛脚は、各地の大名が設けた飛脚制度で、幕府の継飛脚と同様に重要な文書や荷物を迅速に届けるためのシステムでした。大名やその臣下が利用するものであり、いわば県ごとの公的な通信手段として機能していました。ただし、こちらは大名やその臣下が利用するものであり、一般人が依頼することはできませんでした。

尾張藩や紀州藩が整備した「七里飛脚」が特に有名であり、大名間の連絡を支える重要な役割を果たしました。これらの飛脚制度は各藩ごとに整備され、地域ごとに異なる運用がなされていました。性格的には継飛脚と似ていますが、大名飛脚は各藩独自の運営によるもので、幕府の管理下にはありませんでした。

1日の走破距離は約40kmで、町飛脚よりも速く移動することが求められました。費用については、諸大名の間で経費負担が議論されることもありました。

③町飛脚(民間の飛脚)

町飛脚は、商人や一般人が利用した飛脚制度で、手紙や荷物を運ぶ役割を果たしていました。現代でいう宅配便のような存在であり、一般人でも利用できる点が特徴でした。幕府や大名が管理する飛脚とは異なり、完全に民間による運営であり、料金を支払うことで誰でも利用できる点が特徴です。

料金は距離や荷物の種類、届くスピードによって異なり、速達のようなサービスも存在しました。町飛脚の運行は、商取引や一般人の日常的な連絡手段として不可欠なものとなり、江戸時代の経済活動を支えました。

1日の走破距離は約30~50kmで、江戸・大阪・京都などの都市間の輸送を主に担当しました。

また、諸大名が町飛脚を利用する際には、どの大名が経費を負担するのかが問題になることがありました。特に藩をまたぐ通信では、どの藩の負担になるのかが議論され、場合によっては折半することもあったとされています。

飛脚走り(ナンバ走り)の本質

飛脚走り、別名「ナンバ走り」は、江戸時代の飛脚が採用していた走法の1つです。飛脚走りは、他の走法と比べて非常に効率的で、エネルギーロスを抑えるための優れた方法として認識されています。ここでいう「ナンバ走り」とは、腕を大きく振らず重心を前へと進めることで推進力を得る方法です。

現代の私たちの走法の特徴は、大きく腕を振ること、上体に捻りが生じやすいこと、重力移動が不安定なことが挙げられ、エネルギーロスが大きいとされています。

その反面、飛脚走り(ナンバ走り)の特徴は、腕の振りを抑制すること、上体のひねりを最小限に抑えること、重心を垂直に前方へ移動させることなどが挙げられ、エネルギー効率が極めて高い方法とされています。

運動力学的に飛脚走り(ナンバ走り)を検証しても、前述の通り、重心移動のロスを最小化し、筋肉の不必要な使用を抑制することにより、エネルギーロスを抑え長距離走法に適した走法といえます。

また、重心を前に出すことで、スムーズに次の1歩を踏み出すことができ、反発力を最大限に活用することにより、関節や足への負担も軽減され、呼吸と歩調の同期が容易なことにより長時間にわたる走行でも持続力を保つことができます。

飛脚走り(ナンバ走り)の走法は、単なる技術的工夫ではなく、情報伝達という社会的使命を支える、高度に洗礼された身体技法だったといえます。

まとめ

いかがでしたか?

飛脚走り(ナンバ走り)の走法の理解が深まることで、当時の飛脚がどれほど驚異的な体力と技術を持っていたかがより明確にわかります。飛脚の存在なしには、江戸時代の繁栄や活発な商業活動は成り立たなかったと言えるでしょう。

飛脚は江戸時代の情報伝達システムを支えた縁の下の力持ちですね。

人材派遣の株式会社アークより、人事労務関連のお役立ち情報をお届けしています。

大阪府を中心に近畿一円および福岡県~東京都で人材採用に困りの企業様、お仕事をお探しのみなさまの架け橋として当社をお役立てください。お仕事のことならどんな事でも、まずはお気軽に人材派遣の株式会社アークにお任せ下さい!!